坪内邸とは、江戸時代後期に建てられた旧庄屋屋敷。

広い敷地に、趣ある築地塀と緑豊かな庭、そしてゆったりとした間取りを囲んでぐるりと広縁が巡る邸宅は150年の歴史をたたえ、今なお歴史の重みと静かなたたずまいを見せています。

そんな坪内邸を、ピカピカにすべく6人の砥部分校生有志が立ち上がりました。

雑巾であちらこちらくまなく拭き上げ、慣れない手つきで初めての障子張り替えにも挑戦しました。

生徒たちは、トトロの世界のような古い屋敷のかっこよさに魅せられ、折からの雨も手伝って風情ある空間で時間を忘れて作業に没頭することができ、室内は見違えるように明るくなりました。

砥部分校は、地域の町おこしにも積極的に関わり、地域を愛し地域に貢献する学校です。

さっぱりとすす払いをした坪内邸を舞台に、来る9月17日、台湾フェスが行われます。台湾フェスでは、愛媛と台湾の芸術文化交流をねらいとして、台湾アーチストたちを迎えてプレミアムコンサートや、音楽ワークショップ、ピクニックや台湾グルメなどが楽しめるイベントが開かれるそうです。

詳しくはこちらを→ 台湾フェス

会田桃子(バイオリニスト)

7月に行われた新任の先生の講話をお届けします!

今回講話をしていただいたのは、保健体育科横山祐輔先生です。横山先生の前任校は今治西高等学校で野球部の顧問をされていました。専門種目は野球なので、砥部分校では部活、体育含め専門的な知識や技能を伝えることができませんでした。それがもどかしかったとお話しされました。そこで、「誰でもできることを誰よりも一生懸命に」をモットーにとべぶんの生徒とこの3か月間向き合あったとお話しされました。

最後に横山先生は「感謝」をとても大切にされています。一日の最後に5個ありがとうを誰かに向けて書くことをされています。

生徒たちには横山先生の「熱意」が十二分に伝わったと思います。熱意を伝え、それを上回る熱意でこたえる。そんな関係を様々な人と築いていきたいと思いました。

横山先生ありがとうございました。

砥部分校は全国有数のデザイン科単科高校として、デザイン科の専門性を活かし、また砥部焼産地である地域資源も活用しながら生徒の個性を伸ばす魅力的な教育を行っている高校です。

そんな砥部分校の良さをもっともっとたくさんの人に知ってもらいただきたいので、とべぶんInstagramを開設しました。

砥部分校ならではの、授業の様子や学校行事や砥部の豊かな自然、日々の学校生活などなどばんばん上げていきます!

是非フォローして下さい。

スマートフォンのかたはQR コードを長押ししてね ↓

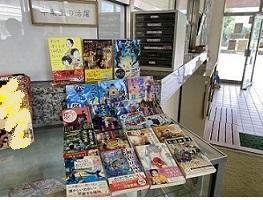

現在砥部分校の「卒業生の活躍コーナー」でalmaさんの手がけた表紙の書籍の数々を先日から展示中です。

almaさんは、雑誌・書籍を中心に活動されていて、青春系/不思議な世界観/動物/本/食物などをイラストにすることが多いそうです。

表紙はどれも砥部分校の生徒さんたちが好きそうなイラストばかりで、展示直後から何度も人だかりができています。

ぐっと引き込まれるような世界、躍動感のあるイラストを目指しておられるというalmaさん。

砥部分校生徒の心を早くもつかんでいるみたいです。

玄関わきの「卒業生の活躍」コーナーに展示中です!著作権の関係で表紙の画像はぼかしています。

almaさんについて詳しくはこちらをご覧ください。[ alma’s Works ]

今年も中学生を対象としたデッサン講習会を8月18日(金)に実施しました。東予から南予までの中学生徒が52名参加しました。内容としては砥部分校の実技検査対策のデッサンです。

内容としては ① 構図につて

② 形の取り方について

③ 色価について

④ 面について

⑤ 描きについて

①~⑤のようにスモール・ステップ法で段階的に学習したのち、実際の実技検査と同様の時間設定である30分でデッサンを仕上げました。今年の配布したモチーフは「スナック菓子」と「缶ジュース(白色の紙で包装)」の2点。30分の短い時間で仕上げるには決して甘くはないモチーフですが、生徒たちは懸命に理解しようと終始真剣な様子で会場は熱気に包まれていました。

現役砥部分生4名(全員1年生)もデモンストレーションとして一緒にデッサンを描きました。久々のデッサンで腕が落ちてしまったとか・・・。継続することは大切ですね。最後に全体で鑑賞・講評会を行い何が良い作品なのかを客観的な視点に立って鑑賞し、今後のステップアップに向け自己分析をしました。参加者それぞれが新たな課題を発見し、有意義な3時間となったら学校側としては幸いです。たくさんのご参加、ありがとうございました。