かごしま総文2023は第1回大会の千葉県から始まって今回で47回目。全国一巡目が終わった大会となりました。そんな記念すべき大会の総合開会式に写真部の松本さんが愛媛県代表として出席しました。秋篠宮皇嗣や悠仁親王ご臨席のもと、第18回開催地として愛媛県大会のスローガンをオーケストラの演奏をバックにしっかり紹介しました。本番は撮影禁止でしたが、鹿児島県や国際交流地の高校生の素晴らしい発表を堪能させて頂きました。この大会に2名も出場できたことが砥部分校の底力だと思います。明日からは写真部門の行事に参加します。

今年も、全国高等学校総合文化祭(総文祭)に出場するとべぶん生たち。第47回目の総文祭は、7/29〜8/4、鹿児島県での開催です。

とべぶんからは、美術工芸部門で2年 中川 文君(砥部中出身)と、写真部門で2年 松本 葉名さん(北伊予中出身)の二人が、それぞれデザイン科長N先生と、K先生の引率のもと参加です。

写真部門は飛行機で出発。それぞれ日程も異なるため、別行動となりそうです。

開会式の様子が動画配信される予定です。(かごしま総文のホームページにURLあり)

全国規模のイベントに参加することや、そこで同年代の感性豊かな仲間と触れ合うことは、それ自体大きな経験です。

どうか、日程を存分に味わってきてくださいね。

鹿児島は愛媛よりももっと暑いだろうなあ。体に気をつけて「いたっおじゃんせ!」

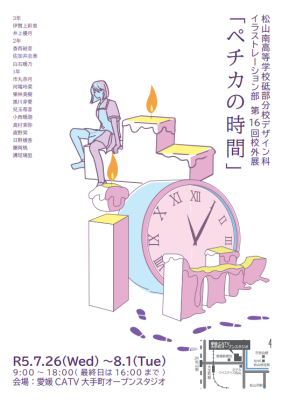

現在、愛媛CATV大手町オープンスタジオでイラストレーション部の校外展を開催しています。

イラストレーション部は、手描きで作品を制作する部活動です!

今年は1年生が多く入部してくれました。初めて校外に展示する作品だったため少し緊張しましたが、先輩の制作に刺激をもらったり、部員同士で励まし合ったりしながら、こつこつと制作してきました。

今回の展覧会のテーマは「時間」。一つのテーマのもとですが、一人ひとりが自分なりに考えて「時間」を表現したため、個性豊かな作品が揃っています。

8/1(火)まで開催しています。ぜひ、お越しください。

↓愛媛CATVのタウンニュースの取材を緊張しながら受けました!

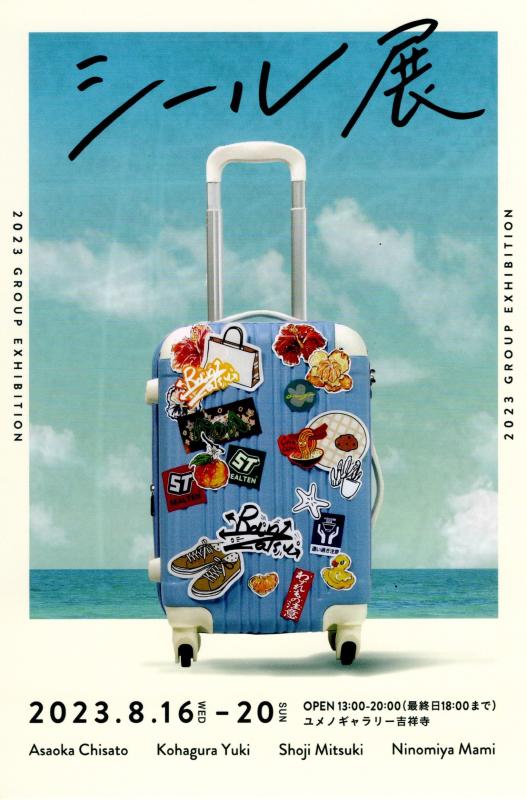

本校の卒業生、浅岡知里さん・東海林充希さん・二宮麻美さんらによるグループ展が開催されます。

夏のポップなイメージにより、それぞれの視点で「シール」を解釈し、独自の技法と表現へ昇華させた今回限りのグループ展です。

浅岡知里さんは、シルクスクリーンプリントを主軸に花をテーマとしオリジナルテクニックを合わせたテキスタイル作品を発表。

古波倉有紀さんは、イラストレーションを中心にコラージュを展開。

東海林充希さんは、シールの持つ意味性に注目した実験的作品を展示。

二宮麻美さんは、暮らしの中の身近なテーマから着想を得て、鑑賞者とのコミュニケーションをとる作品を展開されています。

会期中は作家が順に在廊予定だそうです。

とべぶん卒業生の皆さんの活躍を是非お知りおき下さいませ!

ユメノギャラリー吉祥寺HP

明日26日(水)からイラストレーション部の校外展「ペチカの時間」が愛媛CATV大手町オープンスタジオで開催されます。

イラストレーション部は、毎年夏休みに“ペチカ”シリーズの展覧会を開催しています。今年で16回目となりました。

今年のテーマは「時間」。

生徒それぞれの解釈で「時間」を表現しています。

ぜひお近くにお越しの際はお立ち寄りください!

会期:7月26日(水)~8月1日(火) 9:00~18:00 (最終日は16:00)

場所:愛媛CATV大手町オープンスタジオ(松山市大手町1丁目11-4)